This is archived CaM OVR.

小松敏宏 個展 『絵の向こうには壁があるだけだ—CT: PAINTING』

KANA KAWANISHI GALLERYは、2025年2月1日(土)より、小松敏宏個展『絵の向こうには壁があるだけだ—CT: PAINTING』を開催いたします。

小松敏宏は、東京藝術大学大学院美術研究科にて現代美術研究を深めた後、マサチューセッツ工科大学(MIT)大学院建築学部では視覚論を学び、MoMA PS1やクイーンズ美術館で個展をするなど欧米をベースに精力的に活動し、帰国後は瀬戸内国際芸術祭(2013)や越後妻有アートトリエンナーレ(2012/2015)などの国際芸術祭を中心に、事象の認識を更新させる視覚芸術を重ねてきました。

サイトスペシフィック・インスタレーション、パビリオン(仮設建築)、あるいは写真表現にて、鑑賞者の視覚体験に揺さぶりをかけてきた小松作品は、その発表形式に絵画が用いられることはありませんでした。それは「連綿と続いてきた美術史のなかで、自分が描くべき理由が見当たらない」という素直かつ原理的な理由によるものでしたが、キャリアが30年目に差し掛かる2023年に発表した〈CT(ペインティング)〉で、小松は初めて自ら絵筆をとる決断をします。

30年という歳月を而立(じりつ)と表し「学識や道徳観が確立し、世に立つ自信が得られる年齢」と語ったのは孔子でしたが、「事象の認識を更新させる視覚芸術」を追究してきた小松が、建築空間のレイヤーを打ち消す透視写真〈CT〉を扱ううちに、アート領域でも最もフォーマルなメディウムとされる「油彩画」を透視させたい、という欲求を抱いたことは自然な流れであり、そのための素材も「自らが描いたものであるべき」と判断したことも必然でした。これまで数多の学生たちに油彩画を教えてきた小松も、いざ自らが初めてアーティストとして絵筆を握る立場になると、素直に同僚たちに道具等についての教えを請い、アーティストとしての原点に立ち戻り、瑞々しく表現を追究しつづけているのです。

常に一貫したアーティストとしての立脚点を持ち続けながら、美術史を踏まえてようやく自らも筆をとるべき事由をみつけ、二次元空間と三次元空間が越境する表現を展開する小松敏宏の、新境地を是非お見逃しなくご高覧ください。

---

【アーティストステートメント】

かつて「絵画は死んだ」と言われていて、美術を学び始めた私は絵筆をとることができなかった。それから40年近くが経ったいま、絵を描くことはもはやタブーではなくなったように感じる。

そもそも絵画はこれまで何度死んだだろう?写真によって、レディメイドによって、コンセプチュアルアートによって、、、絵画が死んだのは一度だけではない。ルーチョ・フォンタナのように「スラッシュ」によりキャンバスを切り裂き、滅多刺しにした画家もいた。

「絵の向こうには壁があるだけだ」と言ったのはピカソである。フォンタナの「穴」のシリーズはキャンバスをくり抜いた穴から壁を実際に覗き見せ、絵の周囲の空間を絵の内部に召喚した。しかしフォンタナの「スラッシュ」シリーズの画布の裏には黒い紗が貼られていて、切り裂いた画布から向こうの壁を見ることができない。ピカソがトロンプ・ルイユを否定したのに対して、フォンタナの「スラッシュ」はそれを利用して黒い切り裂きを描いたようにも見える錯視を利用した作品である。

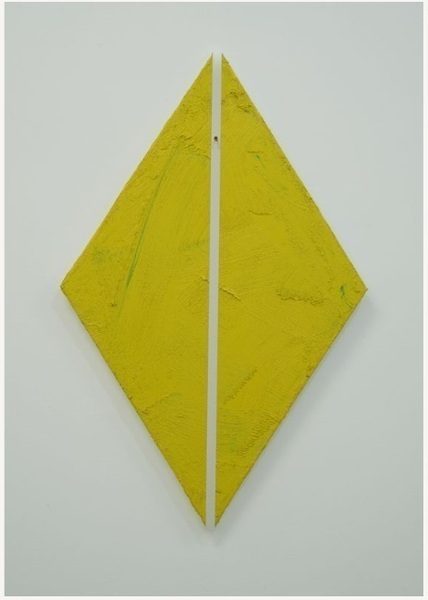

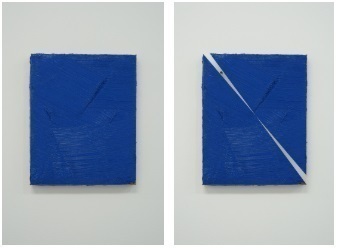

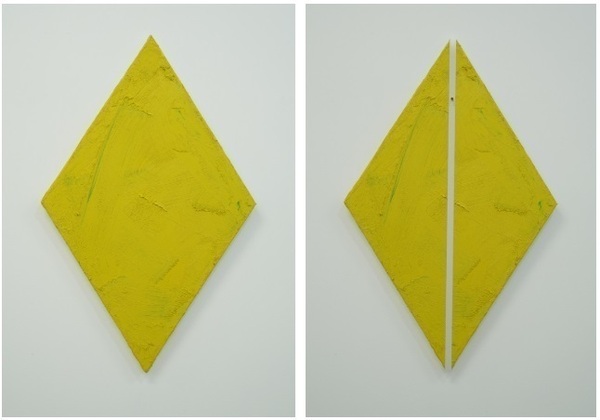

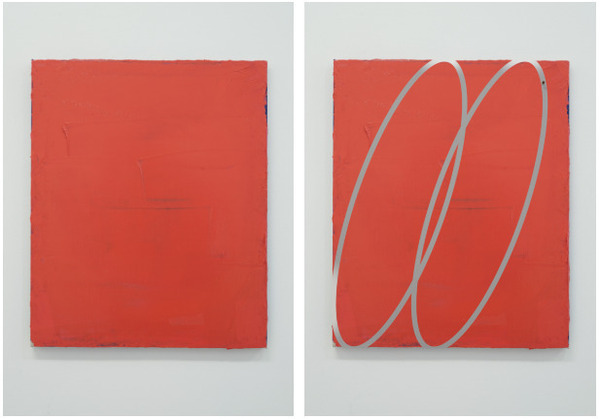

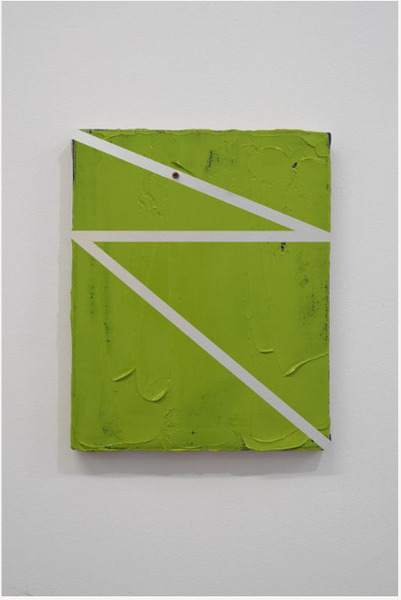

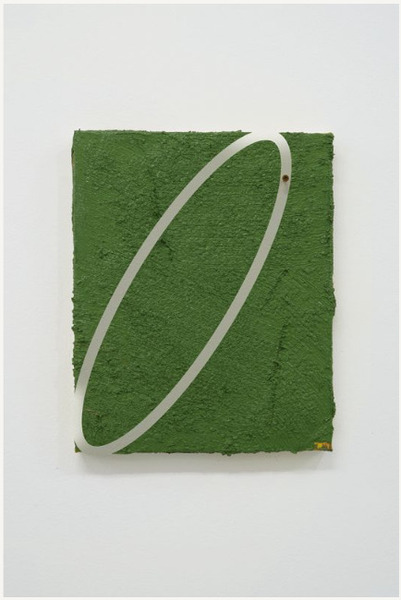

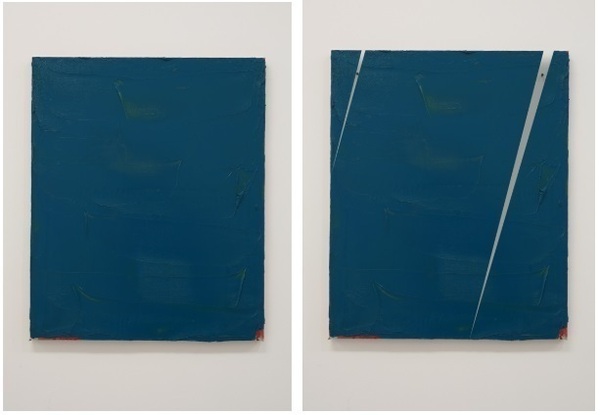

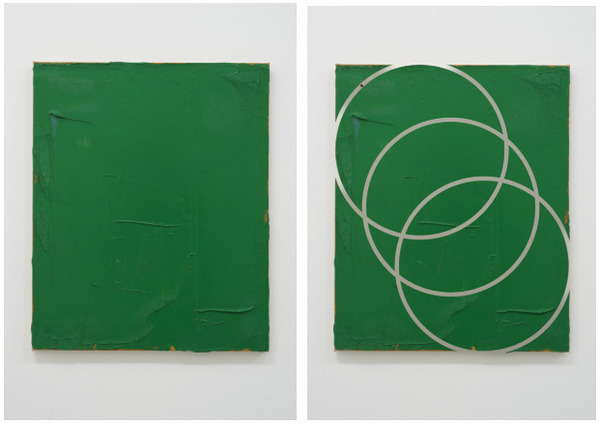

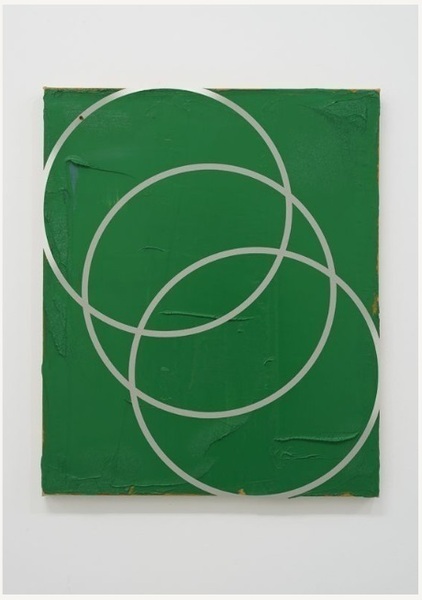

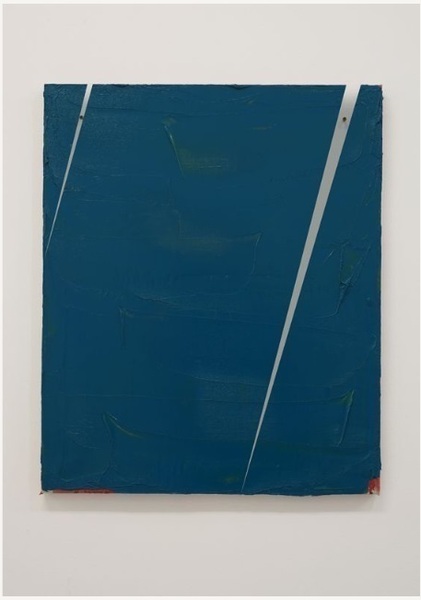

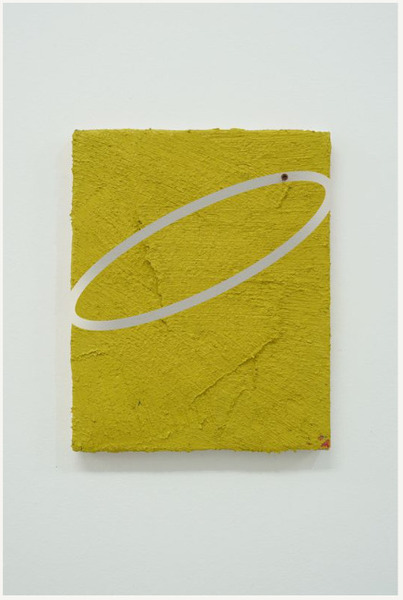

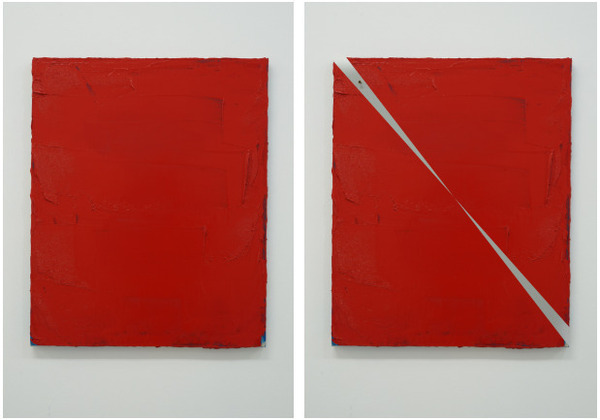

私の最初の絵画作品であるCT:PAINTINGは、キャンバスに油彩というフォーマルなモノクロームペインティングをベースにしたCT作品である。絵の向こうにある壁やネジ(金具)を写真により透視して見せることで、絵の周囲の空間を絵の内部に召喚し、目に見える世界だけでなくその先にある奥を見通す。

それは自らの手で描いた絵を写真により切断する。生と死が常に隣り合わせであるように。

小松敏宏

【アーティストプロフィール】

小松敏宏(こまつ・としひろ)

1966年、静岡県浜松市生まれ。京都精華大学教授。1993年、東京藝術大学大学院美術研究科修了、1999年、マサチューセッツ工科大学(MIT)大学院建築学部修了。

主な個展に『空間概念:透視2022.9.3』(2023年、KANA KAWANISHI GALLERY、東京)、『ミザナビーム|Mise en Abyme』(2022年、KANA KAWANISHI PHOTOGRAPHY、東京)、『Aperture—眼差しを穿つ』(2020年、KANA KAWANISHI GALLERY、東京)、『トポフィリア(場所愛)—ジャパニーズ・ハウス』(2020年、KANA KAWANISHI PHOTOGRAPHY、東京)、『TOSHIHIRO KOMATSU』(2009年、ウィンブルドン芸術大学ギャラリー、イギリス・ロンドン)、『サナトリウム』(2006年、遊工房アートスペース、東京)、『透視 2005.9.21』(2006年、galerie16、京都)、『クイーンズフォーカス03:隣接する空間』(2000-2001年、クイーンズ美術館、アメリカ・ニューヨーク)、『Special Projects Fall 1999』(1999年、MoMA PS1、アメリカ・ニューヨーク)など。

グループ展・芸術祭に『大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ2015』(2015年、新潟)、『On the Exhibition Room』(2015年、特定非営利活動法人キャズ、大阪)、『島からのまなざし なぜ今、アーティストは島へ向かうのか』(2014年、東京都美術館、東京)、『瀬戸内国際芸術祭2013』(2013年、香川)、『日本の新進作家 vol.2:幸福論—小松敏宏・蜷川実花・三田村光土里』(2003年、東京都写真美術館、東京)など。

小松敏宏は、東京藝術大学大学院美術研究科にて現代美術研究を深めた後、マサチューセッツ工科大学(MIT)大学院建築学部では視覚論を学び、MoMA PS1やクイーンズ美術館で個展をするなど欧米をベースに精力的に活動し、帰国後は瀬戸内国際芸術祭(2013)や越後妻有アートトリエンナーレ(2012/2015)などの国際芸術祭を中心に、事象の認識を更新させる視覚芸術を重ねてきました。

サイトスペシフィック・インスタレーション、パビリオン(仮設建築)、あるいは写真表現にて、鑑賞者の視覚体験に揺さぶりをかけてきた小松作品は、その発表形式に絵画が用いられることはありませんでした。それは「連綿と続いてきた美術史のなかで、自分が描くべき理由が見当たらない」という素直かつ原理的な理由によるものでしたが、キャリアが30年目に差し掛かる2023年に発表した〈CT(ペインティング)〉で、小松は初めて自ら絵筆をとる決断をします。

30年という歳月を而立(じりつ)と表し「学識や道徳観が確立し、世に立つ自信が得られる年齢」と語ったのは孔子でしたが、「事象の認識を更新させる視覚芸術」を追究してきた小松が、建築空間のレイヤーを打ち消す透視写真〈CT〉を扱ううちに、アート領域でも最もフォーマルなメディウムとされる「油彩画」を透視させたい、という欲求を抱いたことは自然な流れであり、そのための素材も「自らが描いたものであるべき」と判断したことも必然でした。これまで数多の学生たちに油彩画を教えてきた小松も、いざ自らが初めてアーティストとして絵筆を握る立場になると、素直に同僚たちに道具等についての教えを請い、アーティストとしての原点に立ち戻り、瑞々しく表現を追究しつづけているのです。

常に一貫したアーティストとしての立脚点を持ち続けながら、美術史を踏まえてようやく自らも筆をとるべき事由をみつけ、二次元空間と三次元空間が越境する表現を展開する小松敏宏の、新境地を是非お見逃しなくご高覧ください。

---

【アーティストステートメント】

かつて「絵画は死んだ」と言われていて、美術を学び始めた私は絵筆をとることができなかった。それから40年近くが経ったいま、絵を描くことはもはやタブーではなくなったように感じる。

そもそも絵画はこれまで何度死んだだろう?写真によって、レディメイドによって、コンセプチュアルアートによって、、、絵画が死んだのは一度だけではない。ルーチョ・フォンタナのように「スラッシュ」によりキャンバスを切り裂き、滅多刺しにした画家もいた。

「絵の向こうには壁があるだけだ」と言ったのはピカソである。フォンタナの「穴」のシリーズはキャンバスをくり抜いた穴から壁を実際に覗き見せ、絵の周囲の空間を絵の内部に召喚した。しかしフォンタナの「スラッシュ」シリーズの画布の裏には黒い紗が貼られていて、切り裂いた画布から向こうの壁を見ることができない。ピカソがトロンプ・ルイユを否定したのに対して、フォンタナの「スラッシュ」はそれを利用して黒い切り裂きを描いたようにも見える錯視を利用した作品である。

私の最初の絵画作品であるCT:PAINTINGは、キャンバスに油彩というフォーマルなモノクロームペインティングをベースにしたCT作品である。絵の向こうにある壁やネジ(金具)を写真により透視して見せることで、絵の周囲の空間を絵の内部に召喚し、目に見える世界だけでなくその先にある奥を見通す。

それは自らの手で描いた絵を写真により切断する。生と死が常に隣り合わせであるように。

小松敏宏

【アーティストプロフィール】

小松敏宏(こまつ・としひろ)

1966年、静岡県浜松市生まれ。京都精華大学教授。1993年、東京藝術大学大学院美術研究科修了、1999年、マサチューセッツ工科大学(MIT)大学院建築学部修了。

主な個展に『空間概念:透視2022.9.3』(2023年、KANA KAWANISHI GALLERY、東京)、『ミザナビーム|Mise en Abyme』(2022年、KANA KAWANISHI PHOTOGRAPHY、東京)、『Aperture—眼差しを穿つ』(2020年、KANA KAWANISHI GALLERY、東京)、『トポフィリア(場所愛)—ジャパニーズ・ハウス』(2020年、KANA KAWANISHI PHOTOGRAPHY、東京)、『TOSHIHIRO KOMATSU』(2009年、ウィンブルドン芸術大学ギャラリー、イギリス・ロンドン)、『サナトリウム』(2006年、遊工房アートスペース、東京)、『透視 2005.9.21』(2006年、galerie16、京都)、『クイーンズフォーカス03:隣接する空間』(2000-2001年、クイーンズ美術館、アメリカ・ニューヨーク)、『Special Projects Fall 1999』(1999年、MoMA PS1、アメリカ・ニューヨーク)など。

グループ展・芸術祭に『大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ2015』(2015年、新潟)、『On the Exhibition Room』(2015年、特定非営利活動法人キャズ、大阪)、『島からのまなざし なぜ今、アーティストは島へ向かうのか』(2014年、東京都美術館、東京)、『瀬戸内国際芸術祭2013』(2013年、香川)、『日本の新進作家 vol.2:幸福論—小松敏宏・蜷川実花・三田村光土里』(2003年、東京都写真美術館、東京)など。

Galleries (Click to see works)

4-7-6 Shirakawa, Koto-ku, Tokyo

Works

| Title | CT015981_PAINTING |

|---|---|

| Artist | Toshihiro Komatsu |

| Title | CT008091_PAINTING |

|---|---|

| Artist | Toshihiro Komatsu |

| Title | CT007221_PAINTING |

|---|---|

| Artist | Toshihiro Komatsu |

| Title | CT016021_PAINTING |

|---|---|

| Artist | Toshihiro Komatsu |

| Title | CT009041_PAINTING |

|---|---|

| Artist | Toshihiro Komatsu |

| Title | CT008771_PAINTING |

|---|---|

| Artist | Toshihiro Komatsu |

| Title | CT008651_PAINTING |

|---|---|

| Artist | Toshihiro Komatsu |

| Title | CT008461_PAINTING |

|---|---|

| Artist | Toshihiro Komatsu |

| Title | CT008341_PAINTING |

|---|---|

| Artist | Toshihiro Komatsu |

| Title | CT008301_PAINTING |

|---|---|

| Artist | Toshihiro Komatsu |

| Title | CT008991_PAINTING |

|---|---|

| Artist | Toshihiro Komatsu |